Pilgrims XXI

Pilgrims XXI was born from the simple and so complex idea of listening to others. To give an account of these slices of life so particular that one can cross on the roads to Compostela.

During fifteen days, I chose to question pilgrims of the XXIst century, walking or having walked on the Camino Primitivo (Spain).Through an object that each one chose, among the limited - and thus essential - belongings of his backpack, exchanges of a rare intensity result. My choice to photograph the hands engages more intimately the sharing, the gift of self. Paradoxically, this results in portraits of a different kind: as if the anonymity of the image from the outset created trust and a free flow of words.

In turn, the image and the writing illustrate themselves without captioning each other as the photographed person reveals himself at the same time as he reveals the photographer. The photograph only intervenes once the conversation is over, and the image becomes a tribute to sometimes very vivid testimonies. This is the story of these small fragments of humanity with a backpack full of life.

These men have gone beyond their field (per-agrum), sometimes beyond themselves.

François Echeuste est sacristain à Urrugne (Pais Vasco). Ancien transporteur de poissons sur les côtes espagnoles, il perd Carmen, sa femme, à la suite d’un cancer. Il décide de se dévouer à l’église et me présente avec fierté son trousseau de clés qui fait de lui le gardien de toutes les églises de la paroisse.

Ce petit grand-père, qui m’invite à passer la porte du café, va avoir 77 ans le 18 décembre. Il se vante d’une chose : SFR lui a délivré son numéro de portable et c’est presque sans surprise, dit-il, qu’il a découvert que les numéros coïncidaient avec la date exacte de sa prise de fonction dans l’Eglise : le 13 janvier 2001. Une histoire de chiffres ? Une histoire de signes. Qui ne cessent de lui faire dire qu’il est là où il doit être, et que c’est là ce qui compte le plus au monde.

Sérafin vient de Tenerife, il est professeur d’éducation physique. Il profite de ses vacances pour faire régulièrement des caminos et celui-ci, il le partage avec Domingo, un de ses élèves à qui il a proposé de l’accompagner durant son voyage.

A 54 ans, c’est sans hésitations qu’il va chercher son couteau suisse pour me dire que c’est l’objet qui lui est le plus cher à ce jour. Cadeau de sa fille lors d’une réunion scout dot il garde des souvenirs merveilleux, il ne s’en séparerait pour rien au monde.

Une jupe. Pourquoi pas ?

Charlotte a 36 ans, elle est danoise et enseigne dans une High School les mathématiques et le design. Elle me dit apprécier mettre quelque chose de différent, lorsqu’elle sort de sa douche. Ajoutant que le camino peut aussi être cela : un lieu où l’on se vêtit selon sa propre mode. C’est se pouponner autrement, avec un objet dont la texture donne à tout le monde, envie de toucher. Elle s’en amuse, en ajoutant qu’elle n’a jamais besoin de la laver.

Voilà dix jours que Rebecca marche. Si ce n’est pas son premier camino, c’est la première fois qu’elle emporte avec elle un carnet. Elle ne l’avait pas fait la dernière fois, associant sans aucun doute l’écriture à une forme de sentimentalisme dans lequel elle ne se reconnaissait pas. Regard d’abord détaché de tous ces pèlerins qui sortent leur petit carnet abîmé, enfoncé dans leurs affaires froissées, parfois couvert d’un sac en plastique.

Cette année, pas un jour n’est passé sans qu’elle écrive son chemin. Elle ne saurait plus rater ce rendez-vous qu’elle s’est donnée à elle-même, les soirs de fin d’étape à l’auberge. Elle vient d’avoir 20 ans. Elle tentera d’ici quelques semaines le concours pour rentrer dans la police australienne.

Nina a 62 ans et travaille dans l’administration d’un collège en Allemagne. Avant cela, elle enseignant auprès des maternels. Son dynamisme et la manière dont elle court, d'un espace à l'autre, est saisissante. Elle dit d’abord n’avoir aucun objet auquel elle tient, car elle ne souhaite tenir qu’à elle-même, sur le chemin. Car le chemin, c'est pour ça qu'elle y va : être libre.

C’est toutefois très naturellement qu’elle finit par me présenter son téléphone qui fait office de porte-feuille, porte-photos, porte-vie, au fond.

Javier vient de Cordoba où il travaille dans l’armée. A 21 ans, il fait partie des pèlerins cyclistes qui ont décidé de découvrir le camino par un autre biais, celui du vélo tout terrain. Je me suis toujours interrogée vis-à-vis du changement de perception que cela doit impliquer : on fait des kilomètres à n’en plus finir, on ne peut pas toujours s’arrêter et tout n’est pas accessible, mais l’énergie des accélérations et de tous ces paysages qui défilent sous nos yeux doit être quelque chose d’exceptionnel. Javier emporte avec lui sa caméra qu’il accroche sur sa tête pour conserver ces moments intenses et les revivre à sa manière, au retour de ses périples.

Oviedo est une étape phare du chemin : à la croisée des différents caminos, on s’y repose après des semaines de marche, on y termine son chemin pour rejoindre l’aéroport international quand Compostelle n’est pas l’objectif que l’on s’est donné. On y commence à marcher, également, trépignant doublement d’impatience à l’écoute des récits des pèlerins rassemblés dans la cuisine ; certains affichent leurs traits tirés, ne comptent plus leurs ampoules, s’amusent de retrouver tel ou tel pèlerin rencontré des jours auparavant. D’autres tentent d’accepter avec difficulté qu’ils doivent désormais s’arrêter. Revenir à leur quotidien. Ce qui se joue dans cette auberge est toujours particulier : ce sont des éclats de joie, des lueurs contenues dans les regards, de grands silences ou des instants de partage entre pèlerins qui savent qu’au petit jour, chacun a rendez-vous avec des horizons différents…

A 29 ans, Manuel est l’hospitalero principal de l’auberge d’Oviedo. Il connaît toutes les histoires de ses pèlerins qui la traversent pour un soir, et ne se lasse jamais d’en raconter les grandes lignes à qui veut bien l’entendre. Avant de devenir aubergiste, il a lui-même parcouru tous les caminos. Il essaye toujours de conseiller au mieux les pèlerins pour lesquels il sent, qu’il ont besoin de réellement se perdre pour se mettre à l’écoute de leur chemin. Les « vrais », dit-il, ceux qui se laissent faire par le chemin autant qu’ils ne le font. Il me parlera donc moins de lui que de toutes ces histoires de pèlerins qu’il garde dans son cœur. Celle de l’infirmier italien et de la jeune femme qu’il avait soignée qu’il retrouve dans la même auberge que lui, un soir, alors qu’il a 70 ans. Celle des petits papiers japonais qu’une japonaise n‘avait de cesse de plier comme elle le faisait depuis la catastrophe d’Hiroshima. Celle du couple qui avaient sans le savoir parcouru les mêmes étapes, les mêmes jours, 20 ans auparavant, et qui ce fameux soir s’étaient retrouvés à l’auberge devant Manuel, comparant éberlués leur credentiale respective. Désormais mariés. Enfin, celle de l’arrivée successive d’un jeune hippi révolutionnaire, d’un cinquantenaire aux propos violents et racistes et d’un jeune prêtre noir de deux mètres de hauteur : Manuel avait pris le plus grand plaisir à leur attribuer la même chambre et à observer les effets de leur cohabitation d’une nuit.

Il ne me raconte pas sa vie, mais les voix qui la traversent. Il m’avouera seulement, après avoir pris la photo, qu’il s’amuse toujours de constater que les adultes ne voient que dans un second temps son super pouvoir : la « pistola perfecta » (le pistolet parfait) que lui permet de former son doigt amputé. Un accident de vélo lorsqu’il avait 18 ans. Seuls les enfants s’en rendent compte et il se fait toujours une joie de leur raconter tout et n’importe quoi, ravie de voir les pépites de leurs petits yeux pleins d’imaginaire.

Ce soir, c’est son dernier jour. Cela fait plusieurs nuits, peut-être même plusieurs semaines qu’Elidio dort à l’auberge de Grado. Ou plutôt par terre, dans le gymnase municipal voisin, pour respecter la règle d’or du chemin : un pèlerin ne prend pas racine, ne s’arrête pas, toujours reprend la route au petit jour. Un séjour prolongé dans des environs qu’il connaît pourtant par cœur puisqu’il habite dans la région.

Entre deux verres de vin, il soupire… il a tout quitté, travail, famille et a besoin de réapprendre à découvrir ce qu’il finissait par penser qu’il connaissait. Vivre, c’est suffisamment difficile. C’est le seul métier qu’on ne nous enseigne pas, qu’on n’a jamais pris le temps de nous apprendre.

Elidio a créé son propre cello à partir de sa bague. Il m’a choisie aujourd’hui, et je reçois de sa main un nouveau tampon dans ma credentiale : collage d’une fleur et motifs à la cire, il est unique. Une manière pour lui de passer le temps, et qui redonne, dit-il, un peu de singularité à ce passeport de collectionneur…

Rob est australien, il a 65 ans et c’est un ancien professeur de l’école Steiner. Parallèlement à son enseignement alternatif, il a toujours fait du théâtre et son plus grand rêve serait de diriger la pièce de Federico Garcia Lorca, La casa de Bernarda Alba (1945) : oppression, drame, liberté, tout dans cette pièce est selon lui métaphorique de ce qui est, de ce qui va arriver. 1998, Rob lit pour la première fois cette pièce qu’il ne cessera, à partir de ce moment-là, de l’accompagner. Tout à coup il sourit. 1998, 1999… c’est l’année suivante qu’il rencontre Inès sur le camino. Il quittera la Hollande pour la suivre en Australie où ils vivent désormais dans un petit village. Le camino lui ayant tout donné, il était temps de passer le relais aux nouveaux pèlerins : c’est leur premier jour dans l’auberge en tant que volontaires et ils recueillent avec patience plaintes et témoignages des nouveaux arrivants, qui se voient tendre une chaise et un verre d’eau à la menthe sitôt passée la petite porte.

Avant de me retirer dans la chambre pour dormir, Rob me tend une feuille de papier sur laquelle il a écrit les dernières répliques de Bernarda Alba. Je l’imagine en guider la diction auprès des jeunes femmes qui font partie de sa troupe.

Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! (A otra hija.) ¡A callar he dicho! (A otra hija.) Las lágrimas cuando estés sola. ¡Nos hundiremos todas en un mar de luto! Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, silencio he dicho! ¡Silencio!

J’ai rencontré Bruce trois jours avant de prendre cette photo. Le mini-coussin gonflable qu’il me présente, spécifiant que c’est le même avec lequel il dort chez lui, est insignifiant face à l’histoire si particulière de cet américain de 73 ans. Je ne sais pas encore, alors, qu’il fait partie de ces rencontres qui vous marquent toute votre vie.

Bruce est producteur de miel aux Etats-Unis. Il est habitué à marcher seul et laisser sa femme plusieurs semaines à la maison. Il répète qu’il n’a pas voté Trump, que porter de la nourriture dans son sac à dos ou dans son estomac, au fond, ne fait pas grande différence, que ses femmes l’attendent, chez lui – en parlant de ses abeilles – que la vie est un marathon et non un sprint… Enfin, qu’il ne faut pas confondre obstination et amour. Le tout avec un accent digne des plus grands Far West. Bruce parle beaucoup, mais il sait aussi écouter l’autre et sentir ce qu’il y a de plus enfoui en lui. On a parfois du mal à suivre Bruce, parfois du mal à ne plus l’écouter, capable d’annoncer soudain avec une sérénité désarmante qu’il sait qu’il lui reste exactement neuf ans à vivre. Ce jour-là, il est heureux que je me sois arrêtée plus tôt que prévu à cette auberge, il ne pensait jamais recroiser, dit-il, la petite française à moteur.

Voilà plus de mille ans que les chemins de Compostelle sont parcourus par des pèlerins avides de sens. Les plus habitués savent que la fameuse question qui inaugure les guides de Compostelle, Pourquoi tu marches ? ne se pose que bien plus tard : après plusieurs jours de marche avec quelqu’un, après le partage des mêmes efforts, du même essoufflement… A la terrasse d’un bar où l’on s’est arrêté faire la pause, en plein milieu d’une ascension, à l’auberge après la douche, autour de la grande table...

Il a entrepris ce voyage pour sortir de la dépression, en commençant dès le premier jour à arrêter des médicaments devenus son quotidien depuis deux ans. Elle est partie après une audition où elle a obtenu un contrat de travail qui lui permettra pour la première fois de vivre ce dont elle rêve : elle a besoin de laisser murir ce qu’elle a vécu pour revenir, être prête.

Il s’est fait quitter par l’amour de sa vie et a décidé de faire de la vie son amour. Elle voyage avec ses deux enfants, 7 et 10 ans, pour qu’ils (ré)apprennent ensemble. Il marche tous les ans, pour ne pas oublier qu’il a cinq sens et qu’ils sont tous opérationnels.

Elle a envie de prendre l’air, c’est tout. Il ne sait pas, pour qu’on le laisse tranquille peut-être. Elle cherche à terminer le roman qu’elle a commencé depuis un an. Il transporte avec lui les cendres de sa femme : ils étaient allés ensemble jusqu’à Compostelle puis s’étaient promis de revenir pour poursuivre jusqu’à Fisterre, la fin de la terre. Ils n’en ont pas eu le temps. Il ira donc pour elle.

Encore faut-il qu’il existe un lieu où la parole s’étend, sans avoir même prévu le faire. Devenus de plus en plus populaires, les caminos sont parfois victimes de leur massification : il devient alors difficile de rencontrer des auberges authentiques où l’on sait que ce que l’on va vivre sera essentiel. L’auberge de David fait partie de ces passages incontournables qui donnent du sens. A tout le chemin parcouru, comme au chemin à venir. En 2012, David décide de changer de vie et ouvre cette auberge privée à Bodenaya qui n’est autre que sa propre maison. Pour y arriver, il faut parcourir une dizaine de kilomètres supplémentaires par rapport à l’étape, déjà très longue, de la journée. Un plafond recouvert de breloques qui témoignent du passage de centaines de pèlerins internationaux. Des étagères de livres philosophiques, esthétiques et spirituels à disposition. Une petite table pour écrire. Du pain qui sort du four. David accueille comme ses frères une vingtaine de marcheurs tous les soirs qui repartiront le lendemain avec des liens définitifs, allant parfois ensemble jusqu’à Santiago. Quel est le plus beau métier sur terre que celui de faciliter les rencontres ?

Aqui se encuentra el verdadero espiritu del camino : musique classique à tous les étages, partage d’expériences à l’heure du diner, heure de réveil décidée collectivement avant le coucher… Le rythme, parce qu’il est ralenti, autorise la véritable rencontre de l’autre tout autant que le retour à soi, solitaire. Lorsque David me présente cette pierre, qu’un pèlerin lui a remis en 2015, il est très ému. C’est celle d’Ela, une femme atteinte d’une maladie incurable qui paralyse tous les membres de son corps excepté la bouche. La pierre, peinte avec ses lèvres, fait ainsi le tour du monde à sa place par le biais des voyageurs qui se la confient.

Shamy est d’origine colombienne et relie étroitement sa vie à la cosmologie andine. Elle vit à Mérida, et habite ainsi sur le Camino Mozárabe dont elle m’apprend l’existence. Moi qui avais décidé que le Primitivo était le dernier de mes caminos, elle me fait comprendre d’un coup d’œil qu’on ne décide pas, au fond, c’est le camino qui décide pour nous.

Shamy vient tous les ans aider David à l’auberge : au petit matin, les pèlerins retrouvent, abasourdis, leurs affaires lavées, pliées et disposées par couleur sur le petit banc à l’entrée. Dans la vie, Shamy travaille avec une association de médecins : elle passe son temps à accompagner des personnes en grandes difficultés physiques et morales. Se dévouer aux autres, ceux qui lui manquent pour vivre. Les considérer dans leur intégrité. Dans ses yeux brille une lueur de bienveillance et de plénitude : elle lui vient de sa confiance absolue en la Pachamama, la Terre-Mère des Incas. Elle y puise l’énergie dont elle a quotidiennement besoin.

Grande marcheuse, Shamy découvre un jour sur son chemin cette pierre abandonnée, dans les montagnes. Alors que le parcours était majoritairement constitué de longues étendues de grandes herbes, soudain cette pierre fait son apparition. Elle choisit d’abord de la dépasser puis après quelques mètres, se ravise, et fait demi-tour. A demi-mots, elle murmure : tu peux ne rien y voir, dans cette pierre. Tu peux aussi voir un éclat de cristal où sont dessinés les motifs du Machu Pichu. Garder les yeux ouverts ne dépend que de toi.

Marcher dix jours avec quelqu’un c’est vivre dix ans avec lui.

Jacques Lanzmann

Vous étiez parti pour faire taire votre trop bruyante solitude. Pour vous mettre à l’écoute du monde : moins ses occupants que le silence de la terre, du sol que vous foulez de vos pieds du petit jour au coucher du soleil. La lumière du ciel que vous oubliez de regarder, entre deux métros et trois immeubles : découpage cubiste de la grande ville dans lequel on s’efforce de ne pas complètement se perdre. Vous transportez vos doutes, votre sensibilité, votre fragilité. Personne ne peut vous empêcher, sur le chemin, de les déposer au creux d’un arbre et rien d’autre. Faire silence, écrire et méditer sur l’à-venir.

Vous apprenez alors que la vie se construit sans vous. Que le peu de repères que vous pensiez stables s’effritent. Qu’il vous faut d’autres unités de mesures, d’autres échelles de valeur pour orienter le cadrage de votre vie. Vous ressentez alors que votre solitude a besoin de s’offrir à celle de l’autre. Votre rythme de marche, votre respect au temps qui passe, à ce qui s’infiltre dans vos narines, vos oreilles, vous courbent la nuque ; votre regard sur la couleur des nuages, des pupilles, des mains ; votre don de l’encre sur les pages, soudain s’échappe hors de vous. Tout devient signifiant : c’est cette noix qu’Hector a trouvée au fond de son sac à dos sans savoir d’où elle provient, depuis combien de temps il la portait, ou si quelqu’un l’avait déposée chez vous. Prendre soin de ce qui reste d’imprévu, d’aléatoire, comme de sa dernière bouée de sauvetage.

Il y a toujours quelqu’un, sur le chemin, que vous deviez avoir rencontré dans votre vie. Quelqu’un qui sait vous lire sans avoir appris, et dont la rencontre devient essentielle pour votre retour dans le monde. Il est arrivé après tout le monde, ce soir-là, dans l’auberge. Il n’est pas encore reparti.

A 62 ans, Iosu n'en est pas à son premier camino : cette année, il semble être devenu le capitaine de sa petite équipe de pèlerins. Les oreilles grande ouvertes, il capte quelques moments, quelques couleurs qui deviendront quelques vers dans un petit carnet où, chaque soir, il récolte les pépites du jour. Ainsi de la soirée passée dans l'auberge de David où avant de clôturer le dîner, chacun avait tenté de dire en un mot ce que marcher sur le chemin pouvait vouloir dire : amor, convivencia, apertura, knowledge, searching, being, descubrir, brotherhood, bienveillance, energy, gracias, esperanza, expérience, simplicity, friendship, escuchar, presencia, familia, silencio.

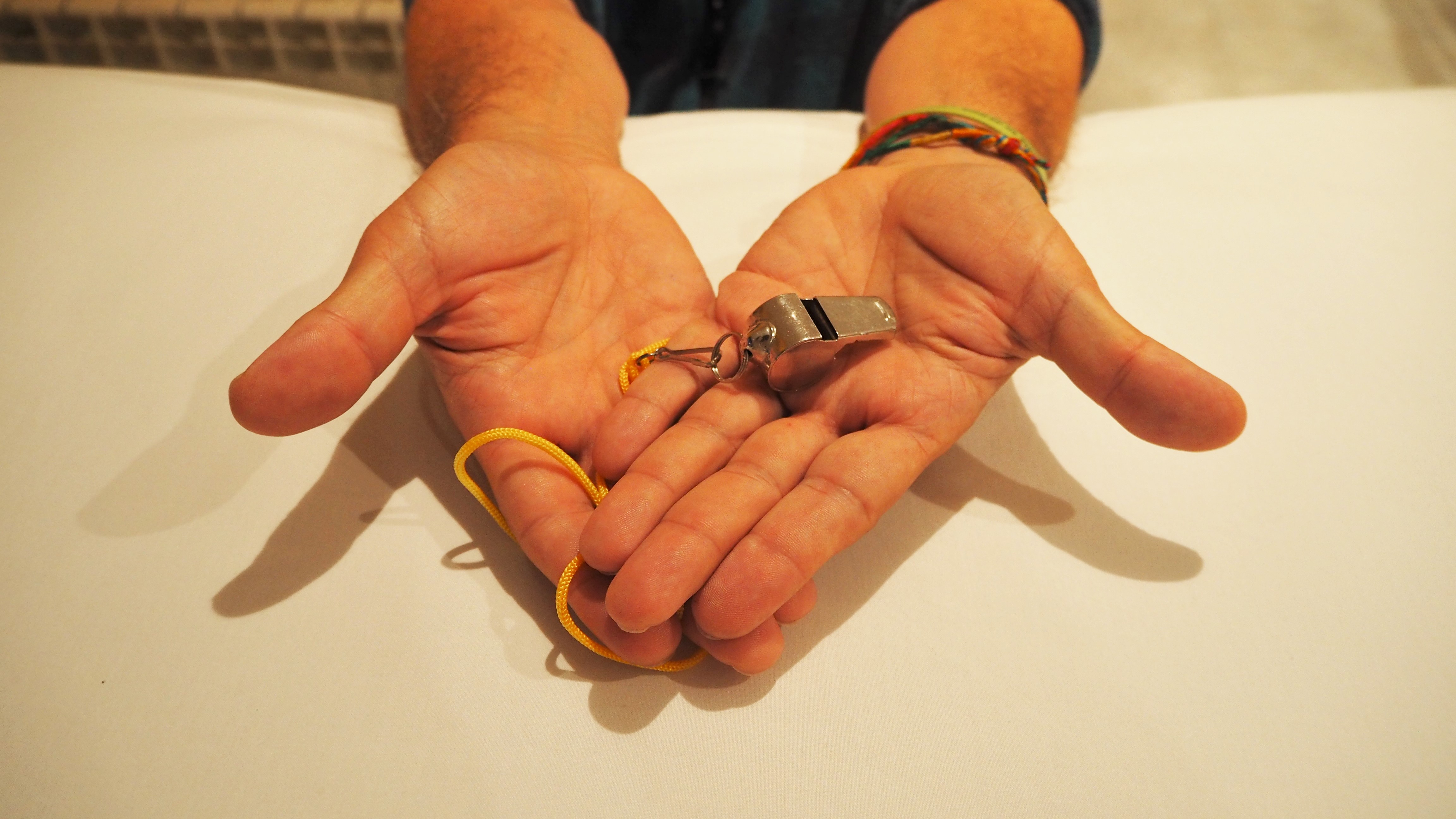

Iosu a toujours dans la poche de son blouson un petit sifflet : à l'origine, il l'a utilisé une première fois dans une manifestation contre les dettes, dans sa région à Navarra. Aujourd'hui, l'objet n'a plus véritablement d'utilité. Pourtant, il n'a pas hésité, lorsqu'il a fait son sac : une manière peut-être, déclare-t-il songeur, de transporter avec lui ses propres peurs...

Il y a de ces rencontres qui restent parce qu’elles n’ont pas eu le temps d’avoir lieu.

Vous ne savez plus où vous l’aviez croisé la dernière fois. Mais vous savez que ça fait déjà un moment. Vous vous souvenez de ses yeux. Vous regrettez de l’avoir rencontré à cette étape où vous étiez particulièrement fatigué des kilomètres. Vous n’aviez alors envie de parler à personne, encore moins de démarrer une nouvelle conversation avec un pèlerin inconnu. Pas l’énergie. Vous regrettez, ensuite, de n’avoir pas su le faire. Voilà que le chemin vous donne une dernière chance : vous marchez ensemble une dernière fois.

Longtemps, je n'ai pas su si Boris, 46 ans était australien, espagnol, costaricain. Allemand, finalement. Son maniement des langues est impressionnant. Nous marchons deux heures ensemble : matinée d’un brouillard écrasant, humidité omniprésente, des perles de pluie au bout des mèches de cheveux, alors nous chantons, à grande gueule ouverte, contre le vent qui n’a pas décidé de s’arrêter. Tout le répertoire y passe.

Fourbus, chacun s’installe au lit superposé qui reste dans le dortoir et prend sa douche. « Hay momentos en el camino en que tomar una ducha es como hacer el amor dos veces ». Rires.

Ses yeux rieurs soudain embués. Boris sort son objet de son sac : une photo de celui qui a été son mentor lorsqu’il vivait au Costa Rica. Un amoureux des montagnes qui lui a appris à marcher comme il n’aurait jamais pu l’apprendre de quelqu’un d’autre. Voilà vingt ans qu’il parcourt la planète avec l’image de cet homme qu’il a tant aimé, désormais disparu.

Profession ? Fighter. Identité ? Fighter.

M. N. Un nom qu’on reconnaît, dans les plus grands championnats de lutte en Italie ou à l’international.

M. est la fois effrayant, et fait éprouver à celui qui veut bien croiser son regard une immédiate empathie. D’abord une curiosité, évidemment : pour un corps, une démarche, une peau, des vêtements qui ne s’accordent pas avec l’image habituelle des pèlerins tels qu’on les imagine. M. a d’abord marché sans bâtons. Le refus de s’appuyer sur quelque chose d’autre que son propre corps, massif, sur lequel, répète-t-il, rien ne passe. Toutefois, le chemin finit toujours par faire son travail : creuser les résistances, mettre à mal les assurances, faire craquer toute la carapace du plus fort qui se retrouve à égalité avec les autres.

M. est ce champion dont les poings sont l’objet : celles qui lui ont permis de remporter les plus grands tournois de boxe et de se faire connaître ; celles qu’il n’a pas su contrôler, à plusieurs reprises, au cours de rixes quotidiennes dans les cités ; où l’autre est d’abord un mur à démolir. Celles sans qui il n’est rien, mais avec lesquelles il sait qu’il a fait du mal. Alors marcher. Se contrôler. Détendre ces nerfs qui l’empoisonnent, et améliorer, dit-il, sa relation avec sa famille. Il regarde le petit tatouage de la flèche jaune du chemin de Compostelle, sur l’avant-bras aux côtés de la boussole, du marteau de Thor et du serpent. Mais c’est d’abord regarder la photographie de sa fille, en fond d’écran de son téléphone, qui l’apaise. Arrêter la lutte ? Il n’y a pas de meilleure justice que celle qu’on s’efforce d’appliquer. La lutte, c’est son identité, mais surtout son métier : c’est grâce à cette activité que son père est fier de lui et qu’il fait vivre sa famille.

L’échange aura duré près d’une heure. Accompagné de Domenico qui traduit avec un calme sans pareil, la plupart des expressions, notre petit rassemblement a des allures de comité secret. Quelque chose s’est joué, dans cette confession dont je n’attendais pas tant. Bouleversant. Je vais retrouver l'auberge voisine, et je traverse, fébrile, le petit village endormi. Au fond, peut-on seulement se battre dans la vie, sans se battre ?

C’était le dernier soir que je voyais M.

Le lendemain, il avait disparu.

Dario n'hésite pas longtemps avant de me présenter sa casquette. Cela fait sept ans qu’il l’emporte dans ses périples, souvenir de la première jeune équipe de rugby qu’il a entraînée comme bénévole à Trevise, lorsqu’il vivait en Italie. Un passage de sa vie qu’il n’oubliera jamais, où transmission et formation, enseignant et apprenants inversent leur rôle, chacun grandissant de l’autre, comme jamais il ne l'aurait cru.

Dario est passionné de sport, mais il se garde bien d’en faire son métier pour toujours le pratiquer avec plaisir. Il ne lui reste plus que quelques jours avant de revenir, enfin, à Paris, qu’il a quittée depuis bien longtemps.

23h. Le couvre-feu. Les lumières de l’auberge s’éteignent et les rares pèlerins qui ne trouvent pas encore le sommeil s’allongent sur le dos, les yeux grand ouverts. Je me dis qu’au fond, le chemin permet sans doute à chacun de régler ses comptes avec ses racines. Comme une échappée de son quotidien mais plus encore, le gage d’un retour plus serein à ce qui nous attend de tourbillons, de courses et d’escaliers chronométrés. Jusqu’à la prochaine fois.

"Votre regard est tourné vers le dehors ; c’est cela surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide, personne. Il n’est qu’un seul chemin. Entrez en vous-même, […] approchez de la nature. Essayez de dire, comme si vous étiez le premier homme, ce que vous voyez, ce que vous vivez, aimez, perdez. […] Là où des traditions sûres, parfois brillantes, se présentent en nombre, le poète ne peut livrer son propre moi qu’en pleine maturité de sa force. Fuyez les grands sujets pour ceux que votre quotidien vous offre. Dites vos tristesses et vos désirs, les pensées qui vous viennent, votre foi en une beauté. Dites tout cela avec une sincérité intime, tranquille et humble. Utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos songes, les objets de vos souvenirs. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l’accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. Pour le créateur rien n’est pauvre, il n’est pas de lieux pauvres, indifférents. Même si vous étiez dans une prison, dont les murs étoufferaient tous les bruits du monde, ne vous resterait-il pas toujours votre enfance, cette précieuse, cette royale richesse, ce trésor des souvenirs ? Tournez là votre esprit. Tentez de remettre à flot de ce vaste passé les impressions coulées. Votre personnalité se fortifiera, votre solitude se peuplera et vous deviendra comme une demeure aux heures incertaines du jour, fermée aux bruits du dehors."

Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète, Paris, le 17 février 1903.

C'est comme avec un petit frère que j'ai partagé le chemin avec Anton, 22 ans, benjamin du groupe de pélerins qui finit par se former. Chacun se prend à sattacher à cet étudiant parisien en ingénierie informatique dont on ne sait, au fond, que très peu de choses. Tant se loge en profondeur des questionnements, du doute, du tâtonnement. En surface de l'humour, des mots innocents qui dérapent, qui s'amusent de piquer, s'excusent d'embrouiller et trahissent une sensibilité à fleur de peau. Candide vit contre l'autre : se construit face à lui et grandit de l'avoir touché. Etonne de savoir donner quand on n'écoutait plus, au moment où l'on s'y attend le moins. Nous rappelle qu'on ne saurait faire un chemin que pour soi, sans passer à côté du don que l'on ne sait recevoir sans l'avoir soi-même donné.

Chapelet de médailles. La vierge, d'abord. La mère. "Je ne suis pas catholique, mais protestant." Anton a fait le choix de s'écarter de la religion familiale tout en demeurant au plus près de ses parents qui accompagnent ses pas. Saint Jacques, ensuite, qu'on lui a donné le premier jour de son camino côté français, en 2015, à la cathédrale du Puys-en-Velay. Taizé, enfin : une des petites langues de feu qui "le jour de la Pentecôte, se posèrent sur chacun des apôtres" (Bible, Actes II, 3). Comme les autres médailles, cette petite flamme est le témoin d'un don : celui d'une amie qui malgré la très grande importance qu'elle a eue pour sa vie, a fini par en sortir. La petite flamme, c'est aussi celle du coeur qui choisit que les choses, jamais, ne disparaissent.

Anton aura appris à vider le trop plein inutile de son sac. Un peu chaque jour.

Une volonté de remplacer les espaces vacants pour prendre en charge le poids des autres.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)